Прошлое, которого не было

Ностальгия — мощный эмоциональный ресурс. Она укрепляет связь пользователя с платформой, побуждает дольше оставаться онлайн и делиться контентом, что в итоге выгодно самим сервисам. Исследовательница Хосе Ван Дейк ещё в 2007 году отмечала, что цифровые опосредованные воспоминания получают генеративную функцию — они «создают и воссоздают наше чувство прошлого, настоящего и будущего».

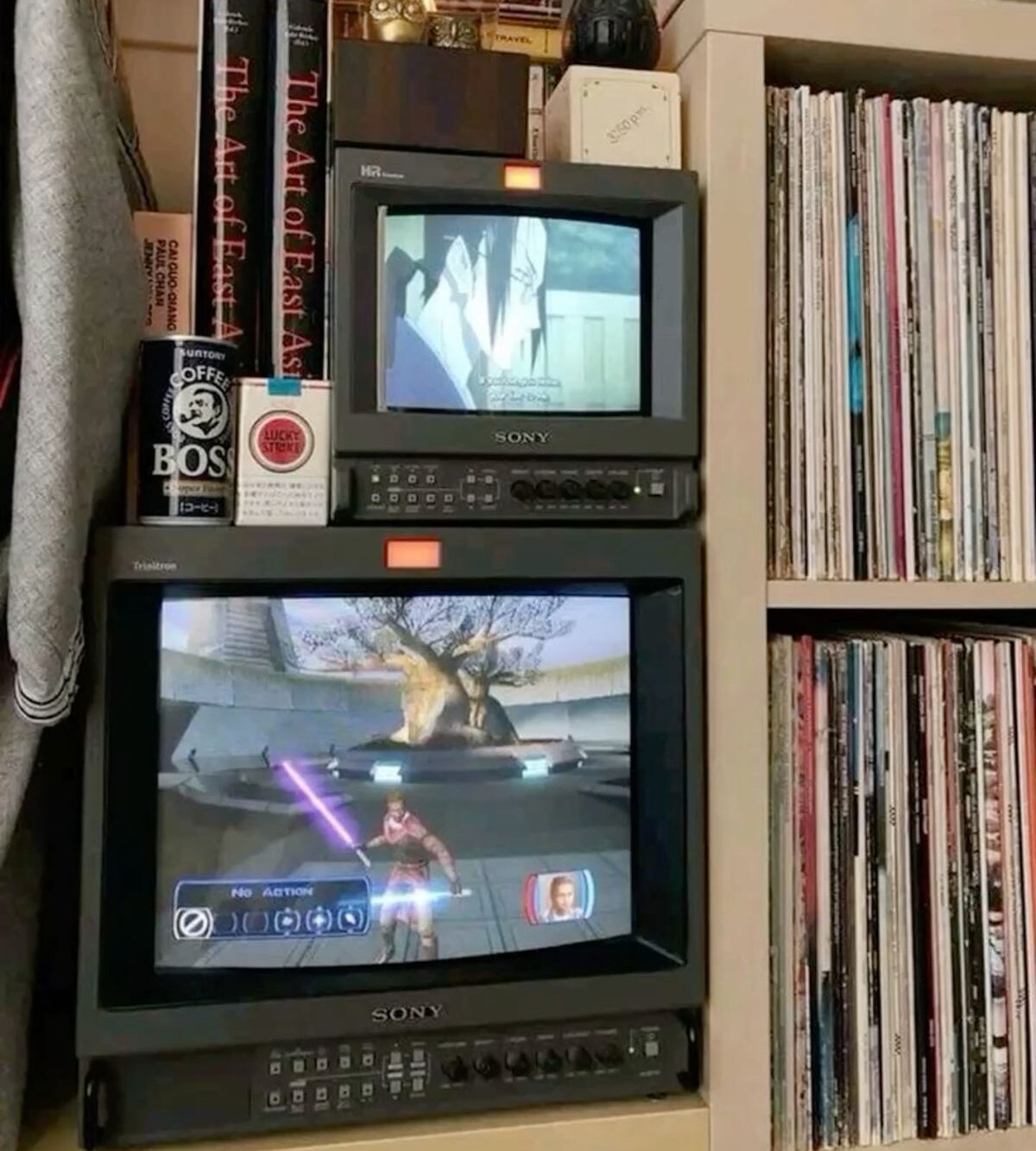

Цифровые платформы всё активнее позиционируют себя как «машины времени» для своих пользователей. Социальные медиа сегодня — это не только пространство текущих публикаций, но и архив личной истории, к которому нас постоянно обращают алгоритмы. В сервисах Meta есть раздел Memories, показывающий посты, сделанные в этот день год, два или десять лет назад. Instagram и Х поддерживают пользовательские флешбэки как #ThrowbackThursday, а специальные хэштеги вроде #nostalgiacore образовывают целые онлайн-сообщества. В этих сообществах пользователи рециркулируют образы из 1990-х и 2000-х, создавая таким образом визуальную культуру, которая одновременно символически и технически ностальгична.

По данным недавнего десятилетнего исследования Университета Гётеборга, пользователи сами охотно погружаются в прошлое. Исследователи ввели термин «социальная медианостальгия», описывая практику, когда люди намеренно ищут контент, вызывающий ностальгические чувства. Со временем для многих просмотр старых постов становится даже важнее создания нового контента. Сами платформы это поощряют: они всё чаще выступают в роли цифрового дневника, где можно вновь пережить значимые моменты жизни.

Платформы продают не только личные воспоминания, но и образы эпох, которых пользователи не застали. Этот феномен называется «викарной ностальгией» — чувство тепла по прошлому, к которому нет личного опыта. Медиа создают ощущение чужих воспоминаний, которые воспринимаются как свои. Цифровые платформы масштабируют эти механизмы через алгоритмические рекомендации. Например, современные подростки, никогда не видевшие кассетных плееров или аркадных залов, переживают ретро-эстетику как личный опыт.

Платформам это выгодно по нескольким причинам. Во-первых, это рентабельное использование архивов. Старый контент переупаковывается и возвращается в культурный оборот. Во-вторых, «чужая ностальгия» работает как механизм вовлечения в условиях ускоряющегося настоящего. Когда мир кажется слишком быстрым и нестабильным, готовые островки прошлого обеспечивают иллюзию стабильности. Как отмечает культуролог Светлана Бойм, существует два режима ностальгии — рефлексивная (созерцательная и ироничная) и реставрационная (пытающаяся вернуть утраченное «как было»). Платформы умело играют на обоих режимах, создавая контент, который либо вызывает ироничное любование «олдскулом», либо обещает «подлинное возвращение» к утраченным форматам.

Внедряя специальные инструменты воспоминаний, компании не только удовлетворяют потребность людей в связи с прошлым, но и решают свои бизнес-задачи. Исследователи полагают, что социальные медиа намеренно продвигают ностальгический контент, чтобы удержать аудиторию, особенно на фоне снижения активности новых публикаций. Ностальгия побуждает пользователей возвращаться — например, увидев старую фотографию, человек может снова написать старому другу или поделиться воспоминанием, генерируя дополнительный трафик. В результате прошлое превращается в продукт, выгодный платформе: эмоции пользователя монетизируются через рекламу и данные, а сама платформа укрепляет свою роль в жизни человека как хранителя его личной истории.

При этом, платформы конструируют эпохи как гладкие, эстетически привлекательные наборы образов, убирая из них противоречия и конфликты. Так формируется «музей без контекста», где история редуцируется до иконографических знаков — неон, кассеты, пиксельная графика. Это ведёт к инфляции памяти. Прошлое становится товаром, подаваемым в удобном и легко потребляемом формате, но лишённым исторической сложности.

Фото: createdbycraig и eyvibeybi / Pinterest

Просчитать память

Одна из характерных черт алгоритмической ностальгии — это превращение воспоминаний в измеримые показатели. В социальных медиа прошлое оцифровано и поддаётся счёту: каждая старая фотография или публикация сопровождается числом лайков, комментариев и репостов. Сервисы сами присваивают ценность воспоминаниям, подсказывая, какие из них «важнее». Квантифицированная ностальгия превращает контент прошлого в объекты, которые можно оценивать и ранжировать с помощью метрик. Прошлое подаётся нам не хаотично, а через призму алгоритмического отбора.

Важно, что метрики не просто отражают популярность события в прошлом — они влияют на наше восприятие этого события ретроспективно. Как показывают исследования, число лайков способно усилить или ослабить нашу эмоциональную привязанность к воспоминанию. Таким образом, алгоритм вовлекается в работу памяти, привнося логику соцсетевого соревнования в сугубо личные переживания.

Особенно показателен кейс Spotify Wrapped — ежегодного «цифрового ритуала», когда платформа превращает индивидуальные музыкальные предпочтения в набор ярких инфографик и ранжированных списков. Это яркий пример квантификации культурного опыта: топ исполнителей, количество прослушиваний и самые важные жанры года. Spotify Wrapped стал «алгоритмическим событием» — моментом коллективного внимания, когда пользователи по всему миру ориентируются на одну и ту же структуру интерпретации собственной истории через данные. В совокупности это создаёт одну из культурных форм цифровой самопамяти. Платформы представляют нам прошлое в цифрах и позволяют сравнить себя не только с собой, но и с другими — что превращает память в социальную валюту и инструмент самопрезентации.

Отфильтрованные воспоминания

Чтобы управлять нашим прошлым, цифровые платформы внедряют специальные архивные и мемориальные функции. Эти инструменты автоматически сохраняют, каталогизируют и воспроизводят фрагменты нашей цифровой жизни, превращая их в свежий контент. Классический пример — функция «Ваши воспоминания» (On This Day) в Instagram. Она встроена в саму платформу и самостоятельно отбирает события, которые происходили в этот день в прошлые годы. Отбор не случаен: из множества постов алгоритм выберет те, что с большей вероятностью вызовут отклик, учитывая вовлечённость, лица на фото, и даже прогнозируя эмоциональную ценность события.

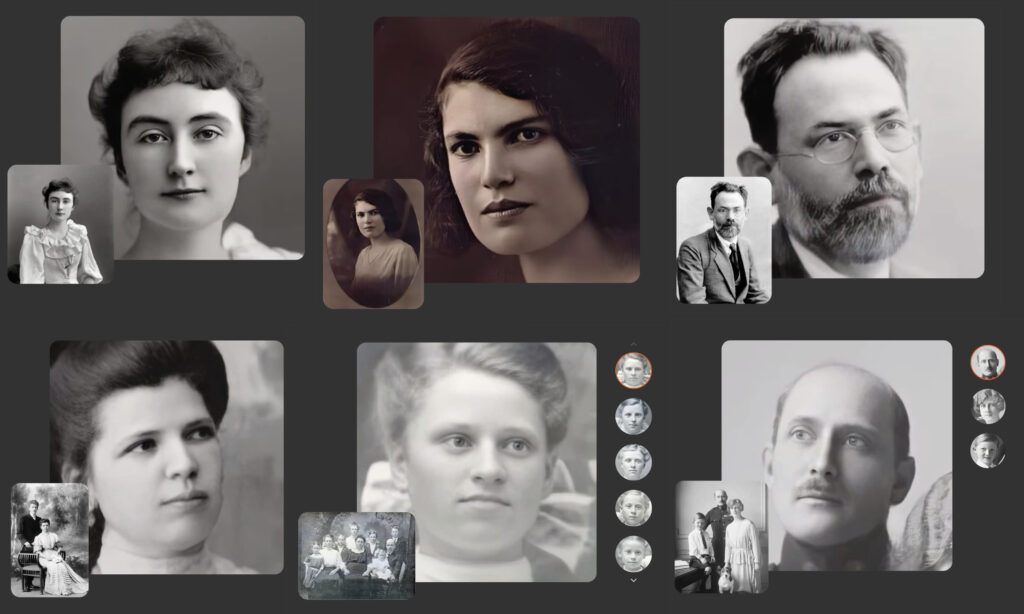

Другой уровень — специализированные сервисы для оживления прошлого. Так, в 2021 году вирусную популярность получил сервис MyHeritage Deep Nostalgia. Он позволяет анимировать старые фотографии — например, портреты давно умерших родственников — создавая иллюзию короткого видео, где человек в кадре улыбается и моргает. Исследователи отмечают, что цифровое воскрешение прошлого вызывает у пользователей мощный эмоциональный отклик, но одновременно демонстрирует, как память искусственно генерируется и эксплуатируется алгоритмами. Ностальгия становится своего рода услугой, предоставленной технологией. За две недели после запуска сервиса MyHeritage в Х были опубликованы тысячи примеров, где пользователи делились анимированными фотографиями, обсуждая своё трепетное возвращение к прошлому. Это яркий кейс того, что можно назвать «ремедиированной памятью» — когда старая медиаформа (фотография) преобразуется в новую (видео) для усиления эффекта присутствия.

Подобные алгоритмические архиваторы не ограничиваются личными фото. Онлайн-платформы родословных оцифровывают генеалогические данные и даже предлагают на основе ИИ замещать недостающие детали родословной. Аналитики предупреждают, что машинное вмешательство в семейную память поднимает этические вопросы — от достоверности воссозданных данных до приватности таких воспоминаний. Когда алгоритм начинает дополнять историю, возникает риск искажения прошлого или навязывания определённой версии памяти.

Фото: MyHeritage.com

В этот день год назад

Если раньше ностальгия считалась личным, слегка задумчивым чувством, то теперь она интегрирована в дизайн и экономику платформ. Цифровые гиганты предлагают удобные сервисы для воспоминаний взамен на наше внимание, данные и лояльность. Почему же это работает?

Человеку свойственно искать связь с минувшим — особенно в условиях быстротекущего настоящего. Алгоритмы мгновенно удовлетворяют эту потребность: напоминают о приятных моментах, возвращают утраченное чувство устойчивости или даже позволяют оживить умершее. Ностальгический контент зачастую вызывает позитивные эмоции, чувство общности и даже помогает справиться со стрессом. Платформы же получают выгоду, продлевая время, проведённое пользователями онлайн, и повышая их вовлечённость.

С одной стороны, цифровые хранилища личных воспоминаний обогащают нашу жизнь, делают прошлое доступным. С другой — алгоритмический контроль над памятью может приводить к навязыванию определённых воспоминаний и даже редактированию собственной биографии. Кроме того, приватность наших прошлых данных не всегда гарантирована, а эмоции, связанные с ностальгией, эксплуатируются в коммерческих целях. Тем не менее, тенденция такова, что ностальгия прочно встроилась в цифровую повседневную коммуникацию. Прошлое стало ещё одним измерением пользовательского опыта, тщательно просчитанным и упакованным в удобный интерфейс. Алгоритмы обещают нам уютную встречу с лучшими моментами жизни — и в обмен получают наше настоящее.