История показывает, что появление каждой новой технологии сопровождается волной скепсиса и даже паники. Люди нередко предрекают, что новое изобретение разрушит привычный уклад жизни — от античных опасений о вреде письменности до современных страхов перед искусственным интеллектом. Подобное неприятие, прозванное сегодня киберпессимизмом, прослеживается на протяжении веков.

Рассматриваем эволюцию этих страхов и выясняем, почему же люди склонны опасаться технологических новшеств.

Печать книг – «дьявольское изобретение»

Одной из первых «технологических паник» в Европе стал страх перед изобретением Гутенберга. В середине XV века Иоганн Гутенберг внедрил печатный станок с подвижными литерами – новшество, резко ускорившее тиражирование книг. Однако не все современники приветствовали эту революцию. Первыми забили тревогу переписчики-монахи и гильдии писцов, чьей ручной работе грозила конкуренция. Исторические свидетельства рассказывают, что переписчики громили типографии, ломали печатные станки, а торговцев печатными книгами прогоняли прочь. Например, предприниматель Иоганн Фуст, продававший печатные Библии, столкнулся с яростью парижских писцов. Его обвинили в колдовстве и изгнали из города — десятки одинаковых книг тогда казались чудом нечистой силы.

Не только ремесленники, но и власть опасалась последствий книгопечатания. Католическая церковь видела угрозу в неконтролируемом распространении идей. Уже в 1501 году папа Александр VI издал буллу, грозившую отлучением каждому, кто печатает книги без одобрения церкви. Священнослужители боялись наплыва еретических сочинений, а монахи — потери работы переписчика. Даже спустя два столетия после Гутенберга звучали мрачные прогнозы. В 1680 году философ Готфрид Лейбниц писал, что «ужасная масса книг, продолжающая расти, может привести к возвращению в варварство». Однако страхи эти, как мы теперь знаем, не сбылись. Печатный станок не уничтожил культуру — напротив, он сделал книги дешевле и доступнее, запустив информационную революцию. Со временем общество смирилось: к концу XV века в одной только Западной Европе было отпечатано свыше 20 миллионов экземпляров книг. Печатное слово стало новой нормой.

Паника в эфире радио

Когда в 1920-х годах радиоприемники стали входить в каждый дом, пресса и общественность находили в новом медиа множество угроз. Газеты, видевшие в радио конкурента, охотно раздували сенсации о его вреде. The Charlotte News в 1926 году сетовали, что радиопередачи «не дают детям и родителям спать по ночам, подрывают их силы и превращают школьников в лодырей». В 1936 году власти города Сент-Луис в США и вовсе пытались запретить автомобильные радиоприемники — решив, что музыка отвлекает водителя и вызывает аварии.

Опасения разделяли и некоторые ученые. Социолог Эрнест ван ден Хааг в 1963 году жаловался, что переносной транзисторный радиоприемник «носят повсюду — от пляжа до вершины горы — и везде он изолирует владельца от окружающей среды». Массовые медиа, по его словам, отчуждают нас друг от друга, от реальности и от самих себя. Аналогичные претензии в разобщении людей затем зазвучат и в адрес телевидения, компьютеров и интернета.

Многие страхи исходили от представителей старых медиа. Газетчики буквально мечтали «повесить Эдисона», когда тот изобрел фонограф. Конкуренты распространяли мифы о радиоволнах, вредных для здоровья, и о моральном разложении от прослушивания «бессмысленных музыкальных программ». Тем не менее, аудитория радио неуклонно росла. К середине XX века радио закрепилось как важнейший источник информации и развлечения.

Ящик, отупляющий нацию

В 1950-е годы телевидение переживало бум: голубой экран быстро превращался в центральный объект досуга в миллионах семей. Но параллельно распространялось беспокойство, особенно среди родителей, педагогов и властей. Уже в 1960-е появилось мнение, что избыток насилия на экране и низкопробных шоу дурно влияет на молодежь. В 1969 году в США дело дошло до государственного исследования: по поручению Управления главного санитарного врача было выделено более $1 млн на серию из 23 научных работ о влиянии телевизионного насилия на детей. Проблему объявили «угрозой общественному здоровью», сравнимой с опасностью курения.

Результаты тех исследований оказались неоднозначны — прямой причинной связи между телевидением и агрессией не нашли. Но это мало успокоило общество. Родительские комитеты продолжали клеймить телевидение за «садизм и разврат на экране», требуя цензуры. В 1970-е и 1980-е годах, с ростом влияния телевидения, ему приписывали все беды — от роста преступности до падения уровня образования.

Со временем и эти страхи поутихли. Телевидение прочно вошло в быт, став обычным фоном жизни. Дискуссии о качестве контента и влиянии на детей не исчезли, но панические прогнозы не оправдались. Общество вновь приспособилось к новой технике — и даже научилось использовать телевидение во благо, например, в образовании и просвещении. А роль «главного страшного медиа» во второй половине XX века постепенно перешла к компьютерам и интернету.

Компьютеры и всемирная сеть: от технофобии к киберпессимизму

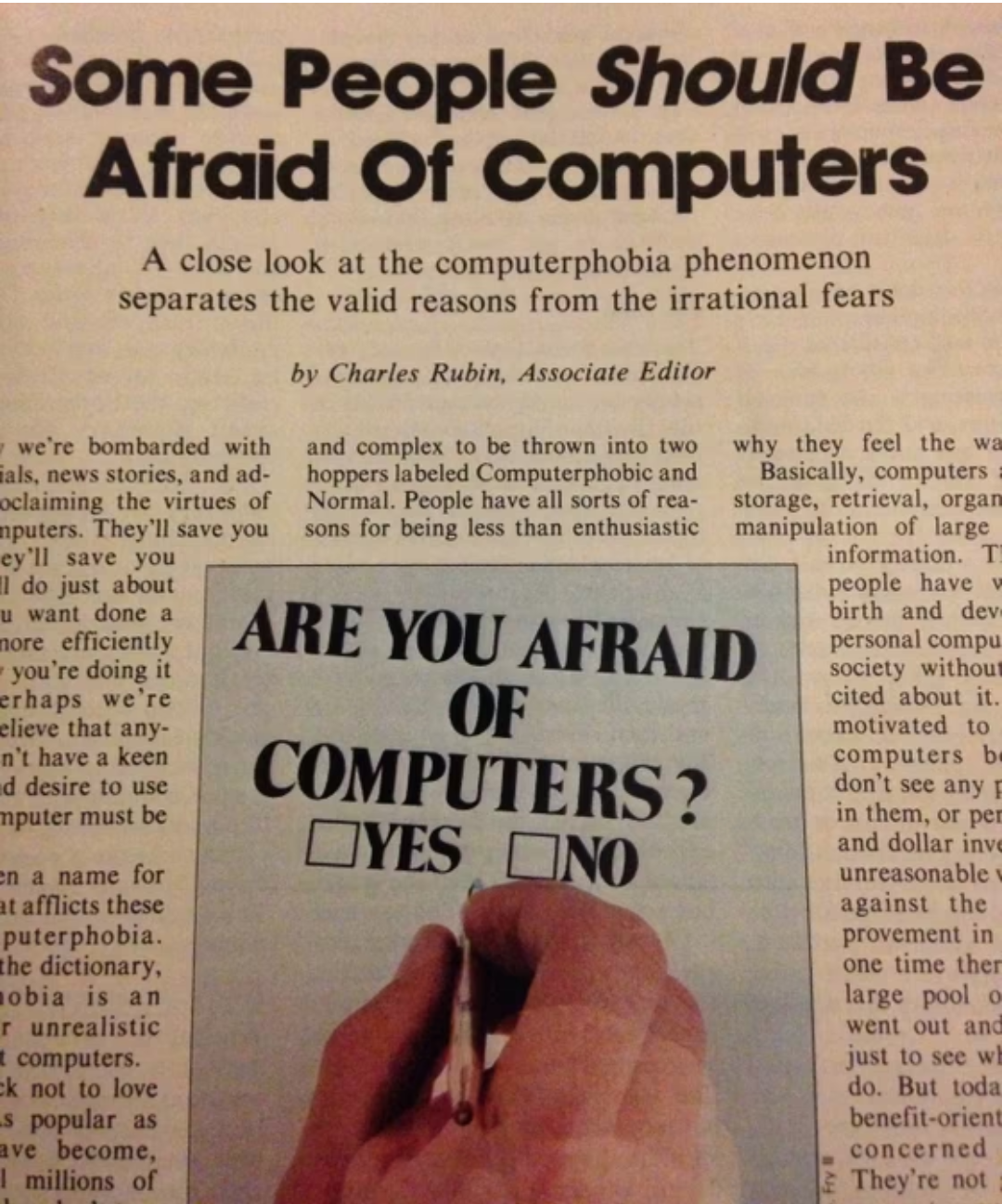

В 1980-е персональные компьютеры начали появляться в офисах и домах, вызвав у многих волну тревоги. Психологи даже ввели понятие «компьютерофобия» — страх перед компьютером. В 1983 году журнал Personal Computing описывал целый букет симптомов: от боязни нажимать лишнюю клавишу до чувства собственной беспомощности и страха быть замененным умной автоматикой. В прессе тех лет выходили советы, как преодолеть этот иррациональный страх. Психологи успокаивали, что страх перед незнакомой техникой — естественная реакция, и советовали «дать компьютеру шанс, поучиться, привыкнуть и помнить, что командуете вы, а не машина».

Personal Computing, 1983 год

Старые страхи на новый лад

С развитием ИИ и машинного обучения общество переживает очередную волну технологических страхов — во многом схожих с теми, что сопровождали прошлые изобретения. Например, страх потери рабочих мест. Сегодня нейросети пишут тексты, генерируют изображения, анализируют данные и управляют транспортом. Многие специалисты тревожатся, не вытеснят ли их алгоритмы.

Другая параллель — страх дезинформации и интеллектуального упадка. Подобно тому, как критики книгопечатания предупреждали о потоке еретических памфлетов, а противники радио и телевидения волновались из-за «оглупления» аудитории, ныне обсуждают опасность контента, создаваемого ИИ. С появлением доступных чат-ботов вроде GPT звучат предупреждения: машина может с уверенным видом сообщать ложные «факты», фабриковать фейковые новости или псевдо-научные измышления. Действительно, эксперименты показывают, что тот же ChatGPT склонен придумывать убедительно звучащие, но вымышленные ответы. Опасаются и за образование и академическую среду. Журнал The Atlantic вышел с драматичным заголовком «Эссе для колледжа мертво» о том, что ИИ теперь способен писать работы за студентов. Похожие дебаты когда-то шли о том, что калькуляторы убьют навыки счета, а автозаполнение текста отучит грамотности, но система образования адаптировалась, и, вероятно, приспособится и к ИИ.

Наконец, экзистенциальные страхи перед ИИ напоминают старые научно-фантастические сюжеты. В 2014 году знаменитый физик Стивен Хокинг заявил, что развитие полноценного искусственного интеллекта может «означать конец человеческой расы». Он и другие мыслители предупреждают: если машина превзойдет человека в интеллекте и выйдет из-под контроля, последствия непредсказуемы. Эти апокалиптические прогнозы — современная проекция страхов перед «восстанием машин», которая присутствовала еще в движении луддитов, английских рабочих XIX века, громивших промышленные станки. ИИ не обладает субъектностью, но подобные заявления подпитывают киберпессимизм, убеждая, что технологический прогресс неизбежно несёт больше зла, чем добра.

Почему мы боимся новых технологий?

Рассматривая эти исторические эпизоды, можно заметить повторяющиеся мотивы. Во-первых, все новое кажется страшным просто потому, что оно незнакомое. Психологи отмечают, что человеческий мозг эволюционно запрограммирован опасаться непривычного. Поэтому первые реакции на технологические новинки часто тревожные: люди не сразу понимают, как это работает и к чему приведет, а отсутствие понимания рождает страх.

Во-вторых, новую технологию боятся потому, что она нарушает устоявшийся порядок и ощущение контроля. Когда меняются привычные нормы — будь то способ изготовления книг или формат общения — это лишает людей чувства безопасности в привычном мире. Люди привыкли лично управлять тем, что влияет на их жизнь. Например, многим спокойнее сидеть за рулем автомобиля (хотя это опаснее), чем лететь на самолете — потому что за рулем они чувствуют себя хозяевами положения. Нововведение же часто воспринимается как что-то навязанное извне, неподвластное индивиду — отсюда и сопротивление.

Следующая причина — конкретные угрозы для социальных групп. Новые технологии почти всегда несут перемены, а перемены порождают «побочные эффекты». Часто опасения выражают те, чьим интересам угрожает технический прогресс. Так, гильдии переписчиков, печатники газет или современные таксисты естественно опасались за свое право доступа к рынку труда. Помимо экономических интересов, затрагиваются и культурные ценности: новое медиа может противоречить прежним моральным устоям. Проще говоря, люди боятся не столько саму технику, сколько её эффект на общество. Именно возможные негативные последствия — потеря работы, падение нравов, рост преступности, упадок культуры — стоят за страхами перед технологиями.

Уроки истории

История новых технологий — это не только история страхов, но и история их преодоления. Рано или поздно общество, как правило, убеждается, что прогресс — не конец света. Книгопечатание, поначалу грозившее хаосом в умах, распространило знания и подготовило почву для Просвещения. Радио и телевидение, невзирая на нарекания, стали мощным инструментом образования. Интернет совершил коммуникационную революцию.

Конечно, это не значит, что любые страхи беспочвенны. Новые технологии действительно несут риски и требуют осмысления и осторожного внедрения. Некоторые опасения — например, за конфиденциальность данных или за этические аспекты ИИ — заслуживают обсуждения и исследования. Но панические пророчества конца света, как правило, не сбываются. Каждое поколение переоткрывает для себя эту истину. То, что вчера казалось пугающим и «неестественным», завтра становится рутинной частью жизни.

Страх перед технологиями на их старте объясним человеческой психологией и социальной защитой от перемен, но история вновь доказывает: мы не только боимся новое — мы умеем ему учиться. Со временем первоначальный киберпессимизм сменяется пониманием, и то, что пугало, становится еще одним привычным инструментом, облегчающим нашу повседневность. Настороженность и разумная критика новых технологий необходимы, но не стоит позволять страху затмевать потенциальные блага новых технологий. Ведь общество, как показывает практика, меняется, но не рушится, а будущее, которого мы так боялись, довольно быстро становится новой нормой.

Обложка: Casey Chin; Getty Images / wired.com