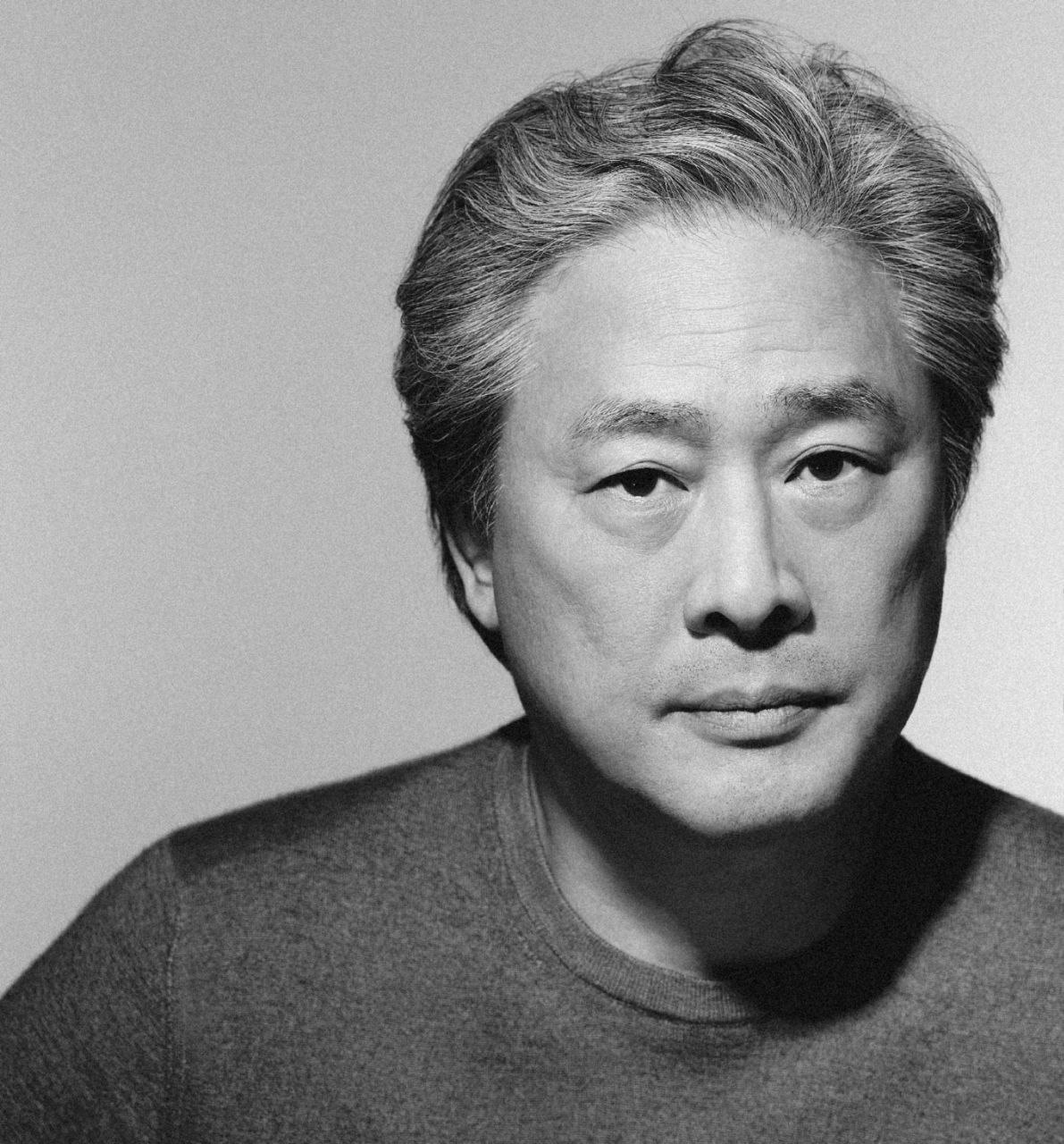

«Анимация — это не “озарение”, а управляемый процесс»

Аниматор Шынгыс Маканов родом из Алматы. За его плечами множество работ, включая клипы для Wiz Khalifa, Azuki и Mirinda. Однако в анимацию Шынгыс пришёл не классическим путём, хоть изначально и планировал поступить на режиссуру анимации в Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова.

Пройти конкурс не удалось, и вместо этого он оказался на факультете финансов. Образование финансита-экономиста, как ни странно, дало ему полезные навыки: дисциплину, понимание сроков и ощущение, что креатив — это не случайное вдохновение, а стадии, риски и себестоимость: «Не “озарение”, а управляемый процесс», — считает Шынгыс.

«Формального диплома по анимации у меня нет, но есть тысячи часов практики, в том числе в международных командах», — говорит он.

Постепенно вокруг него собралась команда, которая бралась за всё более сложные задачи: от клипов и рекламы до фестивальных проектов. Сегодня он ощущает себя не только аниматором, но и продюсером — человеком, который видит одновременно и творческий, и бизнес-контур.

Почему индустрия в Казахстане не складывается

В стране есть сильные специалисты и растущий набор компетенций — от 2D до VFX. Но индустрия — это не просто сумма талантов. Она формируется там, где есть предсказуемый спрос, понятная цена труда, кредитная культура (указание авторства), учебные программы, встроенные в производство, а главное — понимание заказчиков, зачем им нужна анимация, считает Шынгыс.

Пока эти элементы в Казахстане развиты неравномерно. Для сравнения: в Европе и США до половины рекламных роликов создаются в анимации, тогда как у нас это редкость. Причина проста – не сформирован спрос. Бренды и агентства по привычке заказывают живую съёмку и почти не рассматривают анимацию как полноценный инструмент. В результате рынок просто не растёт», — подчёркивает он.

С полнометражными проектами ситуация иная — здесь упирается всё в бюджеты. При финансировании на уровне 60–70 миллионов тенге за 12 серий сложно сделать продукт мирового уровня. «Это не вопрос таланта, это вопрос ресурсов», — подчёркивает Маканов. Именно поэтому массовая казахстанская анимация часто выглядит дешёвой: ей просто не дают стоить дороже, тем не менее, примеры качественных проектов есть — а именно проекты Teniz Animation и Ara Studios.

Помимо того, большинство заказчиков верят в головокружительную дороговизну анимации. Шынгыс объясняет: в одной секунде — 24 кадра, а значит, минута экранного времени требует проработки 1 440 кадров, каждый из которых может состоять из десятков слоёв. Это трудоёмкий процесс, но вовсе не «непомерно дорогой».

Более того, в тех случаях, когда идея невозможна в живой съёмке — например, в задачах — показать фантастический мир, — именно анимация оказывается экономичнее. Проблема возникает тогда, когда заказчики пытаются получить максимум при нереалистичных сроках и заниженных бюджетах: в итоге страдает качество, а сам инструмент обесценивается.

Ещё один миф о казахстанской анимации — будто у неё нет собственного стиля. Шынгыс уверен в обратном: наша сила в гибридности.

На тестах для зарубежных проектов нас лично выбирали не за “идеально японское” или “идеально западное”, а за способность собирать убедительный, живой микс. Миру это интересно. “Стиль” – это не музейная чистота приемов, а узнаваемая логика решения задач. И эта логика у нас уже проступает».

Локальный кейс как показатель возможностей анимации

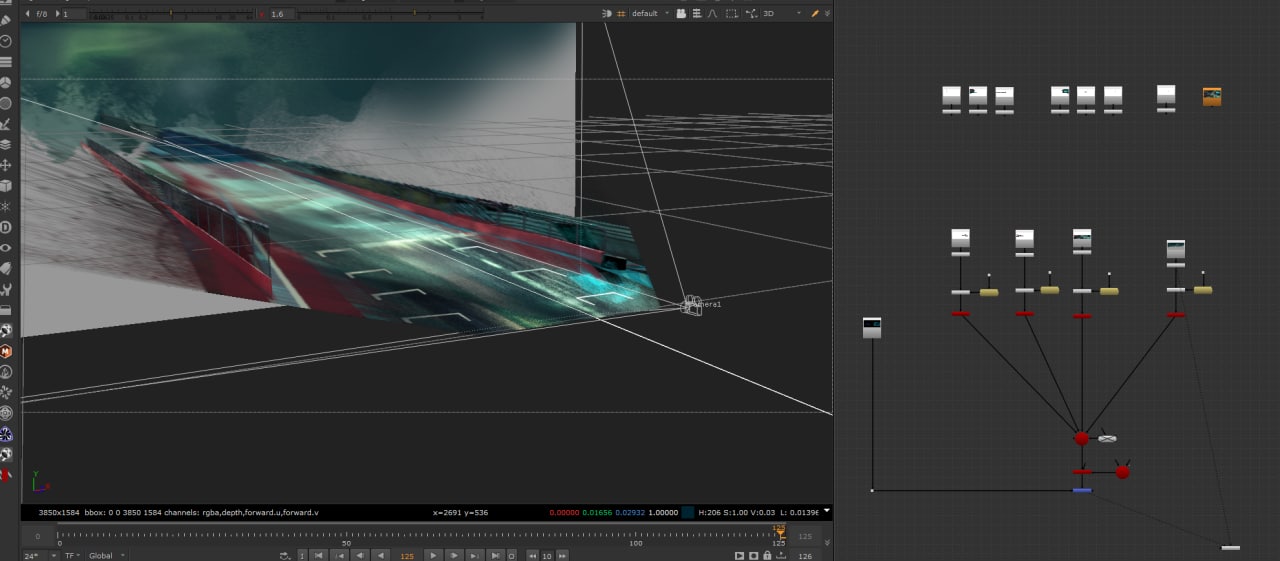

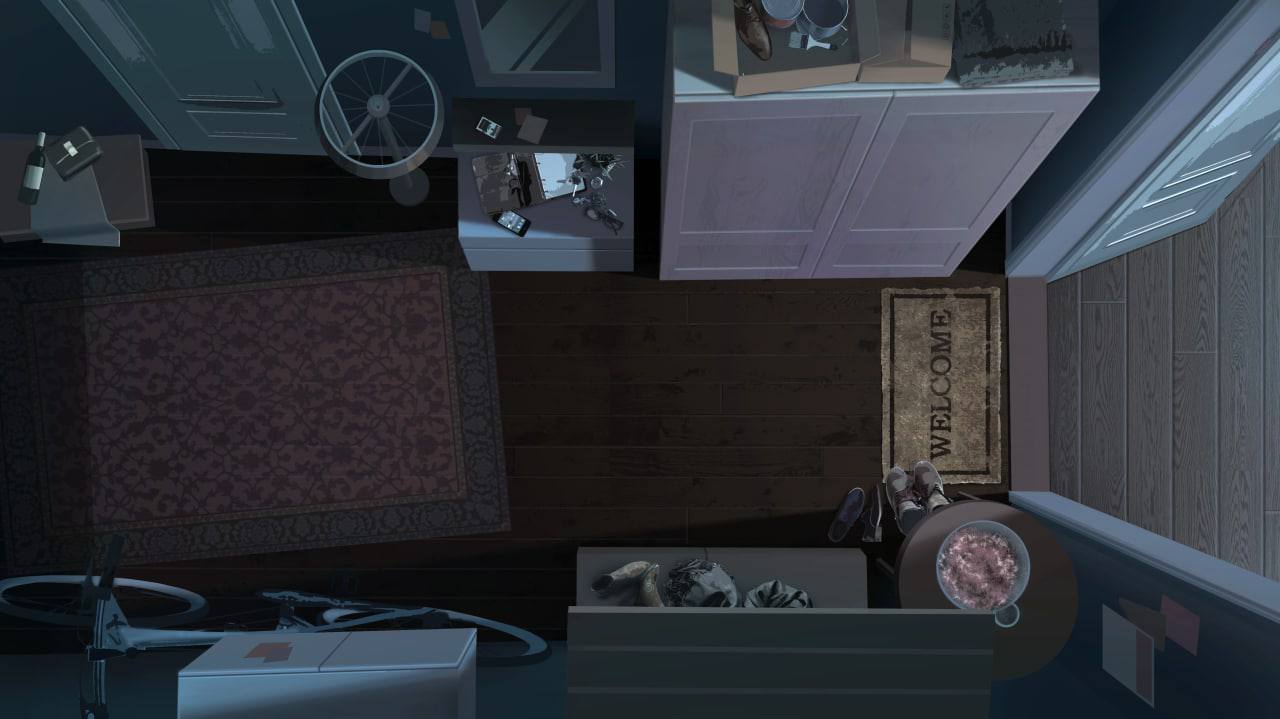

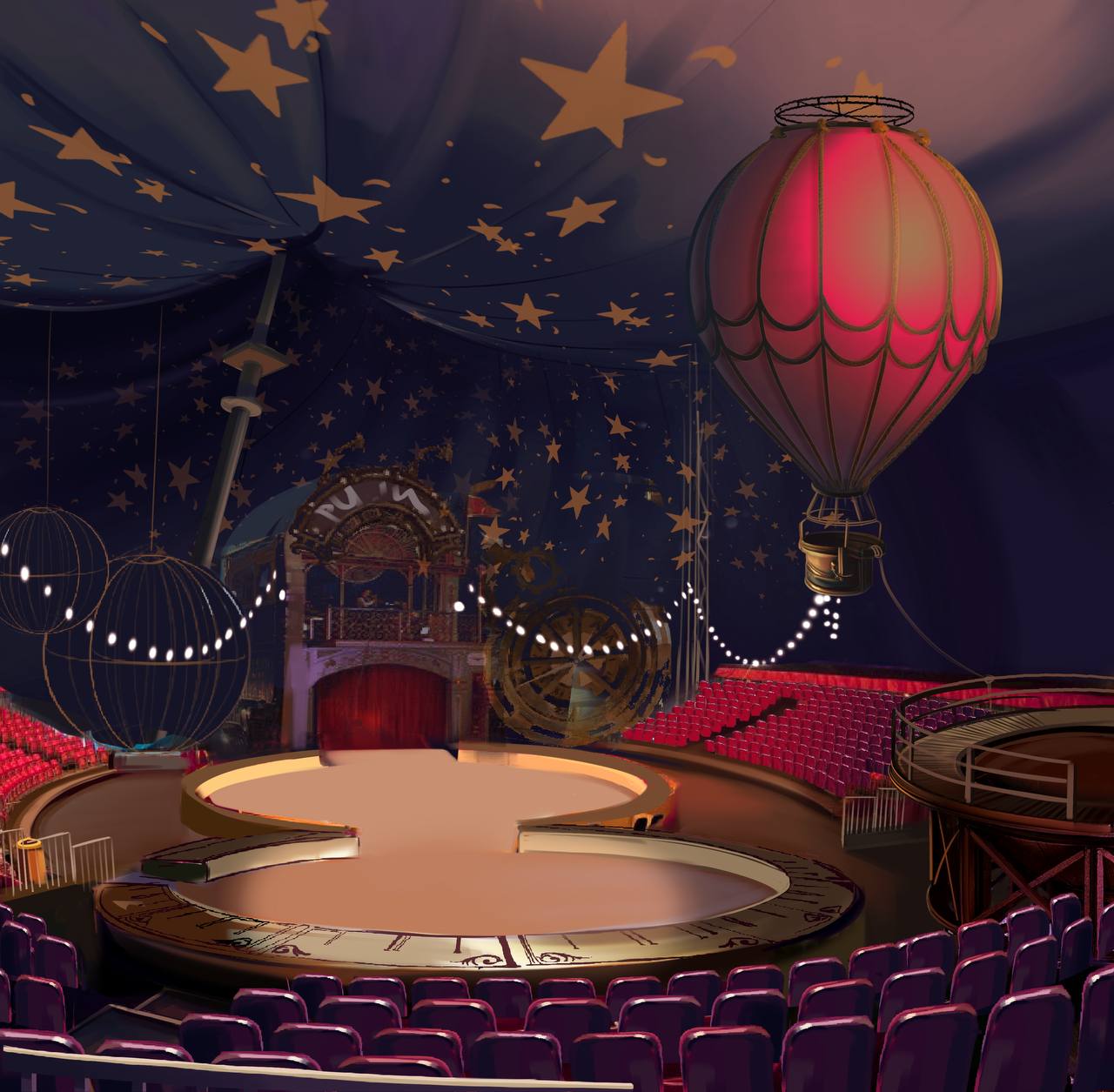

Вполне показательным стал проект с Allur ролик ко Дню машиностроителя, который продемонстрировал эффективность рекламы в виде анимации при грамотном маркетинговом построении. Маканов вспоминает, что ролик удалось сделать всего за десять дней без компромиссов по качеству.

Это результат правильно выстроенного пайплайна, командной работы и вовлеченного заказчика, который не ставил жестких рамок и дал возможность мыслить смелее, — отмечает Шынгыс. — Для нас это был первый опыт работы с крупной отечественной компанией именно в формате анимации, и он показал: внутри страны тоже есть спрос на креатив, если его правильно формулировать».

Подобные проекты помогают сдвинуть разговор из плоскости «а у нас это вообще возможно?» в плоскость «как сделать ещё лучше».

Что с ИИ?

Отношение к нейросетям у Шынгыса спокойное: это всего лишь новый инструмент, как когда-то смартфон или интернет. Сначала все боялись, что профессии исчезнут, но на деле появились новые рынки и форматы. «С анимацией то же самое: нейросеть может ускорить черновую работу, подсказать варианты, но она не придумает историю и не почувствует эмоцию», — уверен он.

Где анимация нужна уже сегодня

Анимацию можно использовать уже сейчас, считает Шынгыс. Очевидные сферы — реклама и брендинг, цифровые коммуникации, образовательные и имиджевые проекты, социальные инициативы. «Нам важно перестать воспринимать анимацию как “детскую картинку” и увидеть в ней взрослый инструмент коммуникации», — уверен он.

На то уже сформулированы им простые шаги:

- Включать анимацию в медиапланы не как запасной вариант, а как самостоятельное решение;

- Давать реалистичные бюджеты и сроки;

- Работать на результат, а не на подражание;

- Уважать авторство и давать кредиты на упоминание;

- Идти на творческий риск там, где он уместен.

Для самого Шынгыса важнее не закрепиться в Казахстане как «первый» или «лучший», а расти на международном уровне: «Настоящий рост начинается там, где есть вызов». Мир большой, конкуренция огромная, и именно она заставляет учиться быстрее и искать новые решения.

И всё же, проекты должны быть близки и понятны именно здесь, дома. «В итоге всё упирается не в амбиции ради амбиций, а в качество», — резюмирует он.

#партнёрский