Личная история

Тридцатилетний Дархан возвращается в родной аул спустя семь лет. С ним впервые приезжает и его девушка Елена, документирующая своё знакомство со степью на плёночный фотоаппарат. Вместе с дедом Дархана — Сагатом — они отправляются в путешествие по родным местам, раскиданным по бесконечной степи.

В главном герое легко угадывается сам режиссёр, о чём он напрямую признаётся в интервью. Персонажи в фильме вплоть до цвета волос похожи на своих прототипов, а сама история вдохновлена личным опытом Аруана Анартая. «Joqtau» — это терапевтическое кино, своеобразный способ заново пережить потерю ата, с которым он когда-то не успел попрощаться.

Эта личная оптика, радикальное сокращение дистанции между реальностью и вымыслом одновременно идут фильму на пользу и вредят ему. С одной стороны, добавляют в кино реальности, с другой, создают ощущение ненароком подсмотренного сеанса психотерапии. Тем не менее, перед нами определённо честный автор, готовый говорить о собственных травмах и переживаниях.

Актуальная тема

Помимо скорби и утраты близкого человека, «Joqtau» говорит и об утрате идентичности. Ата для главного героя не просто родственник, он — проводник в постепенно исчезающий мир национальных традиций, верований и языка. Самое важное, что он хочет сделать перед уходом, это вручить ключи от этого мира внуку, зачем и отправляется с ним в путешествие, которое поначалу выглядит как каприз пожилого человека.

Неслучайно у фильма два нарратора — Дархан и Елена — одинаково внеположенных традиционному укладу. Но если для Дархана этот путь — возвращение, то для Елены это первое знакомство. В первую очередь фильм говорит с теми, кто тоже отчужден от родной культуры или только начинает своё знакомство с ней, порой превращаясь в энциклопедию казахских обычаев.

Форма

Двойственности главных героев вторит двойственность формальная — упомянутое слияние игрового и документального кино выражается в подчёркнуто длинных, статичных кадрах и разрушении четвёртой стены. Порой фильм даже позволяет себе прерываться на вставки с интервью главного героя — и тогда зритель окончательно теряет границу между персонажем и автором.

Во всём этом бесспорную роль играет живописная камера операторки Айгуль Нурболатовой, которую дополняет фотограф Бауыржан Сабитов.

Дуальность прослеживается и в том, как фотография соседствует с видеорядом в фильме. У неё здесь особенная роль — показать нам взгляд Елены, чьи ощущения и переживания от соприкосновения со степью занимают не последнее место в повествовании. Это тоже не всегда идёт фильму на пользу — создатели невольно конструируют в ней образ Другого, который оценивает культуру со стороны и тем самым неизменно её экзотиризует. Вероятно этим вызвано ощущение, что фильм снят извне и предназначен для сторонней оценки.

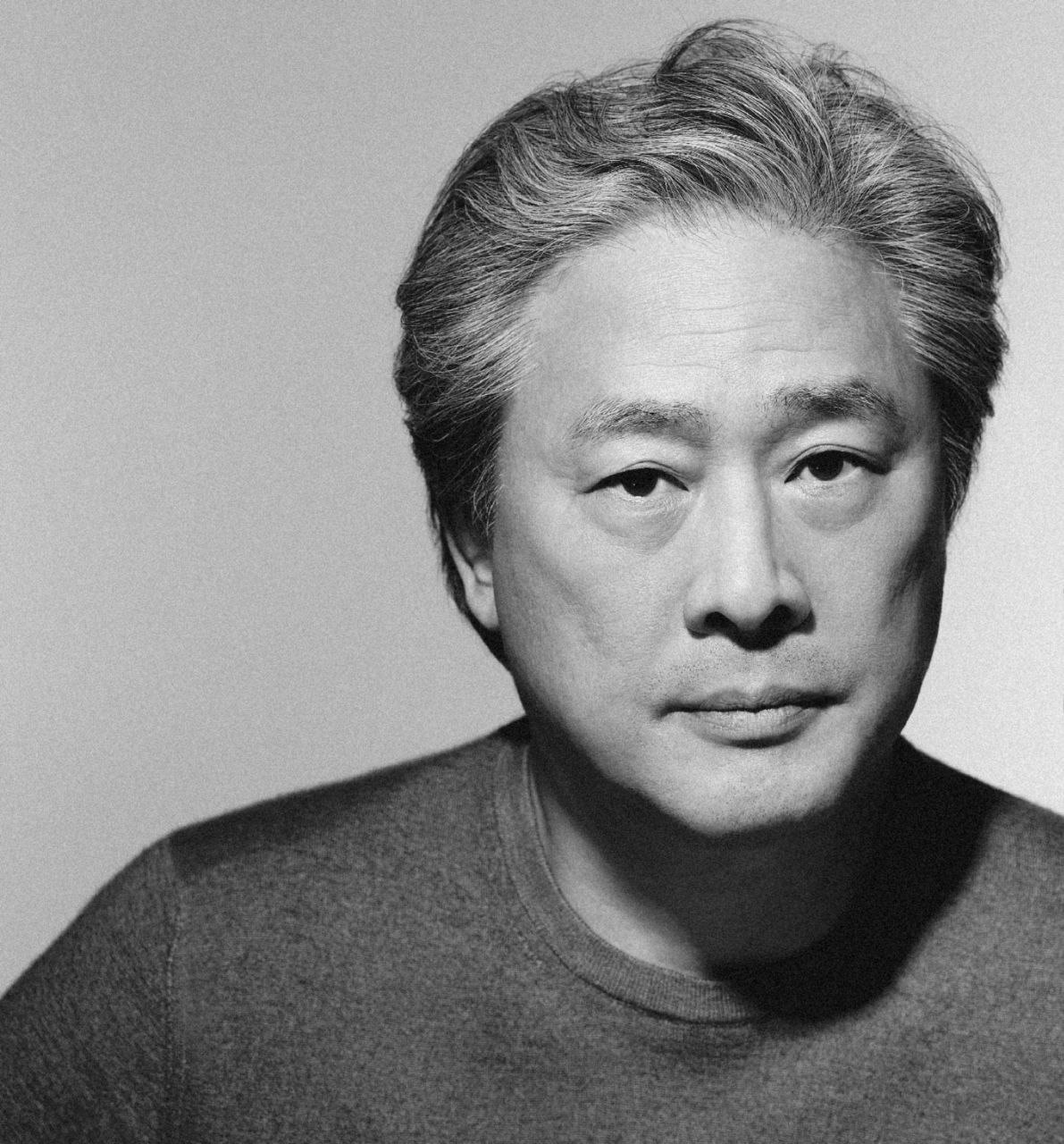

Исбек Абильмажинов

Самый трогательный и запоминающийся образ идеально воплотил на экране Исбек Абильмажинов. Его умудрёный жизнью ата, способный и на эмоциональную глубину, и на веселье в кадре выглядит наиболее лаконично и естественно. Его ненавязчивая актёрская игра помогает проникнуться к нему симпатией, несмотря на небольшое количество экранного времени и схематичные диалоги.

Герой Исбека Абильмажинова — единственный по-настоящему оживает на экране, от этого его импровизированная песня в финале звучит так душераздирающе знакомо.

Поддержать авторское кино

Наконец, «Joqtau» — это редкий случай, когда авторское кино из Казахстана находит свою дорогу к широкому зрителю. Даже фильмы, снятые при поддержке государства, зачастую так и не попадают в казахстанские кинотеатры — отметившись на международных кинофестивалях они кладутся на полку или, в лучшем случае, получают скромную премьеру онлайн.

«Joqtau» же удалось добраться до кинотеатров, где картине предстоит бороться за внимание с международными франшизами и национальными хитами. Поэтому лучшим способом поддержать альтернативное авторское кино в Казахстане сегодня — это купить билет на показ и рассказать о премьере друзьям.

Это безусловно не идеальное кино, которое есть за что ругать. Но оно требовательно к зрителю и способно рождать эмоции и обсуждения — а это качества, которых критически мало в современном национальном кинематографе.