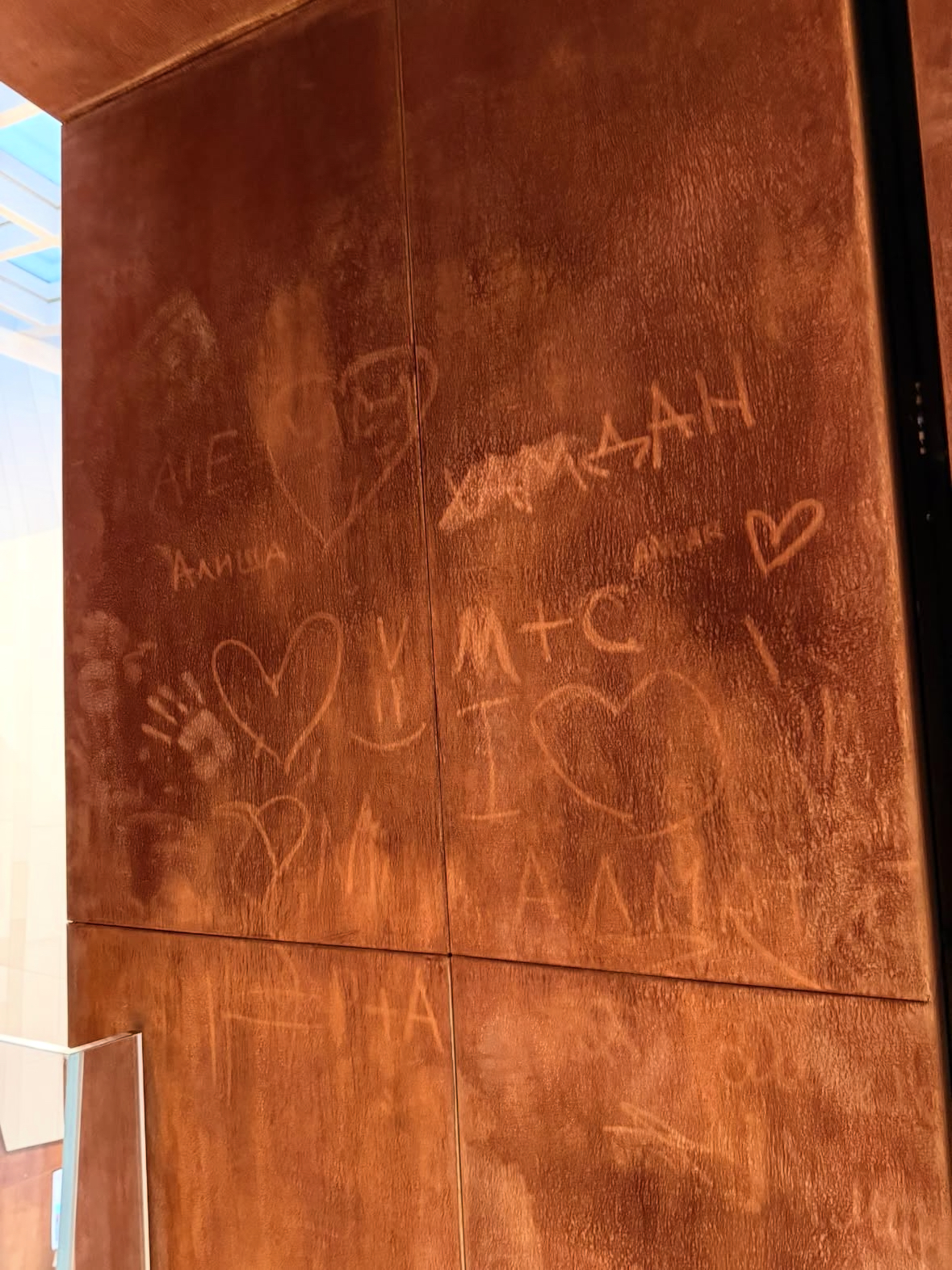

Лого музея на работе Серры, оставленное «вандалами», фото: Анна Кин. Надписи на стенах музея, оставленные посетителями, фото: @rail.power / Threads

Одни горожане тегают¹ на скульптуре Серры, другие тыкают комменты о «мигрантах, мамбетах, аульских и дикарях».

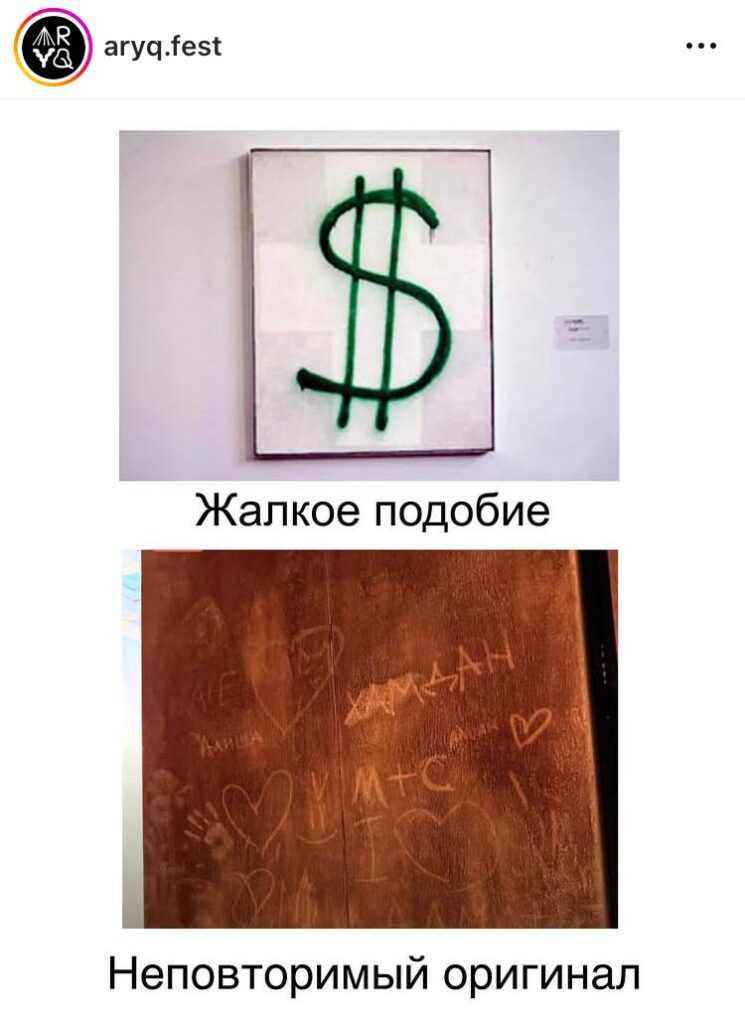

На волне скандала вокруг повреждения работ в недавно открывшемся Almaty Museum of Arts команда низового фестиваля ARYQ запостила гениальный мем, напоминающий о всемирно известной акции алматинца Александра Бренера, нарисовавшего в 1997-м зелёный знак доллара на «Белом супрематическом кресте» Малевича. За эту акцию Бренер сел в тюрьму на пять месяцев, спровоцировав очередную волну споров о границах художественного и политического. Бренер один из самых известных художников-акционистов 90-х — эти ребята, в отличие от прогремевших позднее Pussy Riot и арт-группы «ВОЙНА», занимались не прямым политическим акционизмом, переходящим в активизм. Их волновала трансформация самого понятия «искусство». Поэтому очень многие акции происходили именно в галереях. Освоение пространства институции, феномена «художественной галереи», пришедшего в постсоветские 90-е в уже сформированном виде — важнейшая часть истории искусств.

Тут нельзя не вспомнить практику «Набегов» художника Чынгыза Айдарова (чьи работы вошли в экспозицию нового музея) — стремительного освоения пространства художественными средствами. В 2016-17 годах в Алматы прошла серия «Набегов», в одном из которых художники и художницы осваивали пространство ЦВЗ.²

Мем про Бренера возвращает в публичное поле тот уровень дискуссии, которого на самом деле заслуживает повреждённая работа Ричарда Серры. Само собой, нацарапанные на скульптуре и стенах Almaty Museum имена и знаки не претендуют на художественный акт. Но сам факт их возникновения, хоть и находится в очевидном конфликте с политикой музея, совершенно не так очевидно расходится с позицией художника.

На открытии музея я, в первую очередь, хотел посмотреть именно на «Перекрёсток» — ранее фотографии работ скульптора меня завораживали, как и тексты о них. Было очевидно, что невозможно просто смотреть на изображения дугообразных коридоров из погодостойкой стали, в них надо оказаться. Так и случилось — «Перекрёсток» стал моим сильнейшим впечатлением от всей экспозиции, и не только эстетическим (движение между сужающихся и расширяющихся ржавых стен — опыт удивительной красоты), но и критическим — работа собрала ощущения от всего музея в законченное впечатление.

Скульптура расположена в самом большом зале, отведённом полностью только под неё. Высотой в несколько этажей, этот зал освещается естественным светом и имеет смотровую площадку, позволяющую с высоты окинуть монументальную скульптуру одним взглядом. Парадоксально, но в грандиозных размеров помещении меня не покидало ощущение, что работе в нём тесно. Скульптура, искривляющая пространство, стоит в нём будто бы нераспакованная. Выходя изнутри дугообразного коридора я сразу же упёрся в стену, которая на контрасте с монолитным объектом выглядит нелепо, если не безобразно. В Almaty Museum of Arts 155-тонную скульптуру будто положили в кармашек.

Критическое основание для своего эмоционального впечатления (которое можно описать дугой от восхищения к тоске) я нашёл позднее у историка искусств, теоретика постмодернизма и активиста в борьбе со СПИДом — Дагласа Кримпа. Ключевой принцип творчества Серры (последовательного минималиста) — сайт-специфичность — непосредственный диалог между работой и местом, в котором она расположена. Теория сайт-специфик арта в современном искусстве (как и в современном театре) проистекает из критики искусства как герметичного конвейера по производству объектов коллекционирования. Собственно, перемена отношений к тому, что такое произведение искусства — суть множества перемен с начала XX века.³

Если для классической теории герменевтики скульптура — объект для созерцания, то у Серры это способ взаимодействия с пространством, а значит — организация времени и движения тел. Именно критика товаризации культуры привела Серру к изготовлению своих работ из промышленных материалов (важна видимость рабочего труда в конечном произведении) и вывела художника на улицу. Очень показательно, что когда он разместил одну из своих скульптур в Бронксе (1970 г.), его серьёзно беспокоило наличие рядом площадки, с которой скульптуру можно было осмотреть целиком. Тогда для Серра это было радикальной проблемой, потому что возможность такого взгляда со стороны обнуляла идею телесного опыта, сводя всю работу к её визуальному образу. Изменилась ли позиция Серры в отношении этого аспекта собственных работ к моменту, когда он согласовывал установку «Перекрёстка» в Алматы, я не знаю.

Позднее Серра начал возвращать свои работы в галереи, но не как нейтрально-выставочные объекты. Им двигала идея переноса опыта улицы в пространство институции. Попадая в белые галерейные залы монументальные скульптуры (фактически лэнд-арт произведения) начинают конфликтовать с ними, возвращаясь к открытой полемике о соотношении частного и публичного пространств.

«В процессе осмотра работ Серры посетитель галереи мучительно осознаёт ограниченность этого пространства, сковывающего восприятие искусства. Поместив свои произведения в галерею и сделав последнюю заложницей скульптур, Серра бросил вызов власти этого института, объявив его местом борьбы.»⁴

Локации, в которых «Перекрёсток» стоял ранее, когда входил в коллекции Рональда Перельмана (имение Перельмана, Ист-Хэмптон) и Ларри Гагосяна (Gagosian Gallery, Нью-Йорк)

Скульптуры Ричарда Серры — не красота ради красоты. Эти работы буквально опираются на марксистскую традицию и материалистическую критику. Когда в публичном поле звучит осуждение в сторону посетителей, оставивших надписи и царапины, оно чаще всего исходит из понимания визуального искусства как территории выставочных объектов, этаких «вещей в себе» — художник Ричард Серра однозначно о другом.

«У Серры не было пафоса и напускного героизма художников, работающих в отрыве от аудитории. “Нет, — заявил он, — я предпочитаю быть уязвимым и работать с реальностью собственной жизненной ситуации”.»⁵

Вопрос не в том, можно или нельзя осваивать работу таким образом, как это сделали некоторые посетители музея. Серра настаивает на том, что искусство нельзя воспринимать только эстетически-декоративно, а значит и дискутировать вокруг нанесённых скульптуре повреждений нужно за пределами идеи «выставки, на которую можно только поглядывать». Одностороннее осуждение утверждает за музеем образ храма и провоцирует, как видно из комментариев в Instagram, возмутительную волну ксенофобии. Тут же вынесем пока за скобки вопрос о том, можно ли в целом навредить нацарапанными именами 155-тонной скульптуре (напоминаю, другая его работа стояла в Бронксе) и шире — сомнение в эмансипаторном потенциале произведений, чья стоимость измеряется миллионами долларов⁶.

Для Алматы открытие Almaty Museum of Arts (совпавшее с открытием Центра современной культуры Целинный) — долгожданное событие, открывающее для искусства в городе новый уровень возможностей, критики и опыта. Последовавшее за открытием столкновение «улицы» и «галереи» демонстрирует не «отсутствие культуры», а отсутствие выстроенных отношений между институциями и социумом.

Искусство, которое не боится встречи с жизнью, занимается именно этими отношениями. Их исследованием, проблематизацией и выстраиванием — не на принципах «причастия к великому», а с позиции активного соучастия и сопротивления «разложению культуры на товары». Иными словами, относиться к «Перекрёстку» как к объекту коллекционирования, демонстрации и созерцания — это тупик. Он игнорирует саму работу и сводит её к такому прочтению, с которым сам художник последовательно боролся.

P.S.

Суммируя всё вышесказанное, хочу добавить: когда я смотрю фото царапин, читаю публичное заявление музея, репортажи и комментарии под постами, то думаю — неужели у него получилось?

Кеша Башинский

Алматы, 2025