«Подвенечное покрывало Пьеретты»

Драма-пластический спектакль на основе пьесы Артура Шницлера

Режиссёрка: Бернара Хасанова

Помреж: Мадияр Жумагали

Я поднимаюсь по эскалатору ТРЦ Forum. В каждом шаге ощущение Олимпа потребления. До одного из самых больших в Казахстане торгово-развлекательных центров я ехал в гору на велосипеде, а теперь эскалаторы поднимают меня на самый последний этаж, где располагается Event Space — огромное помещение, вмещающее в себя целые ярмарки. Холодный пол, высокие, теряющиеся в темноте стены, «бегающие» лучи концертного освещения… Давно частный театр не приводил меня в такие места.

Сцена — вытянутый помост, с одного конца которого длинные, почти до потолка, шторы, а с другого праздничный стол и кафедра. Зрителей встречает отец невесты (Борис Югай), разгуливающий с гитарой в руках. Он же сообщает, что расположиться можно со стороны невесты или со стороны жениха. Я сажусь со стороны невесты и наблюдаю, как её мать (Анастасия Найзабекова) следит за приготовлением стола. Трафаретные лучи приборов бегают по сцене (свет — Иван Юрьевич), выдержанной в чёрном и красном цветах. Чуть позже гитарные переборы перекроет диджейская музыка (Dj-cет — Евгения Горожанцева), что окончательно соберёт пространство не как семейно-празднично-свадебное, а скорее как модельный подиум. Экран над сценой сообщает: «Во имя любви, искусства и верности. Arlecchino & Pierrette». Театр, расположившийся на вершине торгово-развлекательной вертикали, начинает доводить её до абсурда.

Пьеса Артура Шницлера, выбранная за основу для инсценировки (драматург — Рамиль Ниязов-Адылжян), была написана в 1910 году. Вена начала XX века — «fin de siècle»¹: декаданс и кризис буржуазных ценностей. В центре пантомимы любовная коллизия — Пьеретту выдают замуж за Арлекина против её воли. Вместе с её возлюбленным Пьеро они решают покончить с собой, но когда он первым выпивает яд, она в испуге убегает к жениху, забыв в комнате подвенечную фату. Арлекин, встречая её, видит, что фаты нет, и понимает, где была Пьеретта. В истерическом приступе ревности жених запирает невесту вместе с телом Пьеро, и там она, обезумевшая от противоречий страха и любви, умирает. Тексты Шницлера — сочетание импрессионизма (психологическая подвижность и зыбкость настроений) и символизма (игра с предметами-маркерами — яд, фата, маски). Подвенечная фата — стержень пьесы, через игру с которым раскрываются не только сюжетные повороты, но и борьба скрытого и явного, бессознательного и осознанного.

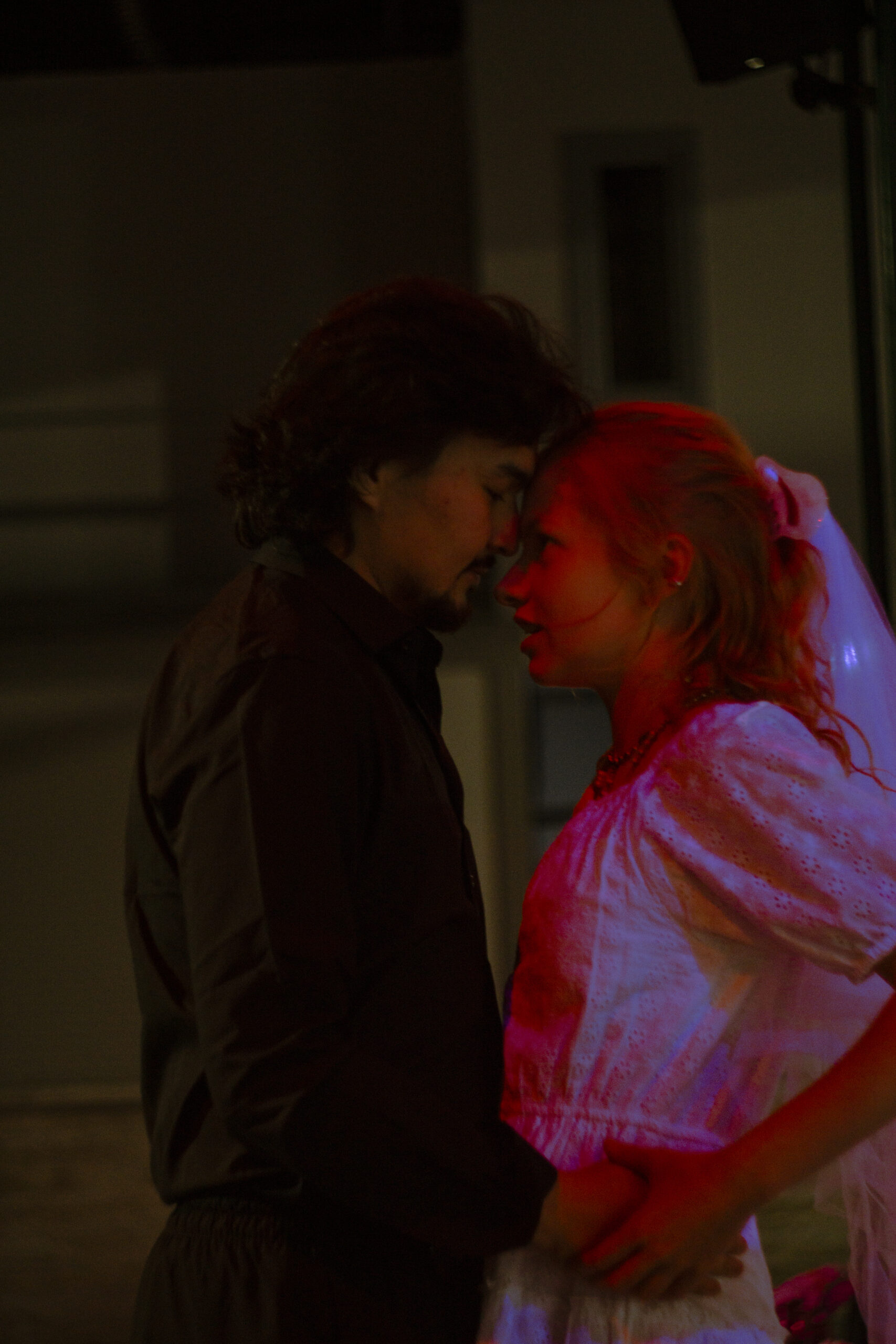

Спектакль открывает тамада (Рахман Акбаров), инфернально орущий в микрофон тойские разогревы. Перегруженный звук из колонок в сочетании с мрачным декором задаёт общую интонацию действия — вместо праздника истерика в ожидании катастрофы. Если начало спектакля — иммерсивный той, то уже в следующей сцене язык действия меняется на потешный театральный бой в духе лацци (интермедия в комедии Дель Арте). Следующий за интермедией эпизод — диалог влюбленных — решён как пластическая миниатюра, где танец Пьеретты и Пьеро (Ирина Балкова, Галым Болат) сопровождается чтением служанками-дзанни (Камилла Бильданова, Ясмин Юлдашева) текста инсценировки в микрофоны (текст буквально иллюстрирует танец через вербальный диалог, поясняющий зрителю движения влюблённых). В следующей сцене спектакля выразительный язык снова меняется, на этот раз на драматический диалог между Арлекином и родителями Пьеретты, насыщенный кумулятивными повторениями — сквозной приём всего текста инсценировки, ещё один способ наращивания истерической экспрессии, в которой выдержан основной тон постановки.

Тамада — первый проводник в мир спектакля, устроенного как череда уровней. В следующей сцене его место займут служанки-дзанни, позднее Арлекин (Мадияр Жумагали) сорвёт занавес, став проводником для Пьеретты к мёртвому телу возлюбленного. Последний проводник — Пьеро — унесёт невесту на тот свет. Как Орфей и Эвридика, но ровно наоборот — вместо выхода к жизни, уход к покою.

Мир «Подвенечного покрывала Пьеретты» — мир предельно фрагментированный, изорванный между разными образными системами и сценическими традициями. Вместе с этим по всему спектаклю рассыпаны аллюзии к мировой культуре, от мизансцен «Пьеты» или магриттовского «Поцелуя» до видео-арта «под Уэса Андерсона» (видео — Алиса Якуба). Текст инсценировки, насыщенный поэтическими конструкциями и историко-литературными оборотами, только усиливает рассинхрон. Музыка, мимика, пластика, речь, пространство, свет… В спектакле спорят между собой даже костюмы, несмотря на общий визуальный аскетизм.

Шницлер (параллельно, с другим венцем — Зигмундом Фрейдом) исследовал неустойчивость личности, которая мечется в системе «любовь — смерть» (Eros — Thanatos), раскрываясь в противоречиях между моралью и желаниями, словами и действиями, явью и сном. В этом метании пребывают все его ключевые персонажи. Однако, форма спектакля, расколовшаяся множеством противоречащих друг другу способов присутствия, не становится комментарием внутреннего мира героев пьесы. Сценический мир, даже в состоянии расколотости и внутреннего формального конфликта, всё равно требует точки схода, если не стилистической, то смысловой.

Например, современник Шницлера Николай Евреинов (к слову, один из известных постановщиков пьесы) в «Введении в монодраму» предлагал подчинить все элементы спектакля внутреннему восприятию центрального героя или героини:

Драматическое представленіе являетъ на сценѣ міръ такимъ, какимъ онъ воспринимается дѣйствующимъ. Такимъ образомъ рѣчь идетъ объ архитектоникѣ драмы на принципѣ сценическаго тожества ея съ представленіемъ дѣйствующаго.»²

То есть, даже при абсолютной неустроенности персонажа, его восприятии мира расколотым и распавшимся, центром, стержнем спектакля будет внутренняя психологическая линия. Что, в свою очередь, может предложить зрителю ясную оптику для эмоционального подключения.

Но в «Подвенечном покрывале Пьеретты» образы, сюжетные мотивы, культурные коды и психологические линии возникают лишь на мгновение, и, за редким исключением, исчезают без малейшего развития — как это происходит с точно пойманной, но после забытой перекличкой между декорацией и миром ТРЦ. Можно зацепиться за «проводниц-дзанни», но их положение холодно-функциональное — в финальном танце они опутывают Пьеретту рукавами мертвеца и бросают на сцене одну, фактически, вынося вердикт. Иронично — я сижу со стороны невесты, но смотрю на её гибель глазами «судей». Единственной связующей линией постановки остаётся просвечивающий через инсценировку сюжет оригинала, который, тем не менее, теряется за обилием выразительных средств.

Я не видел репетиций, но ощущаю отсутствие сговора — все элементы (даже удачные, сами по себе) тянут это лоскутное одеяло в разные стороны, отчего швы начинают трещать. Как итог — вместо разноуровнего действия сюжетная плоскость, непрозрачно оценивающая поступки героини как душевную трусость. Подаётся это с экспрессией, пафосом «высоких» художественных аллюзий и серьёзными, лишёнными иронии и полутонов лицами. Самая убедительная сцена спектакля — его начало, где главную роль непреднамеренно играет ТРЦ.

Уйдя в плоскость абсолютной условности (время действия мерцает между современным тоем и репликами о европейских конфликтах позапрошлого века), спектакль полностью снимает социальную рамку конфликта. Линии, которые могли бы вывести работу к проблематизации, в которой зритель узнает себя и, таким образом, вступит в диалог с пьесой — размыты. Фрагментация действия — не реакция на мир (личностно-психологический или социально-политический), а упражнение в языке, демонстрирующее знание о широкой палитре художественных приёмов.

Короче говоря, как писал Томас Элиот: «The definition of hell is a place where nothing connects with nothing.»³

За всем этим теряется суть происходящего — пока Пьеретта снимает свою фату, чтобы открыть душу, театр накидывает большое покрывало на контексты, в которых он расположился. Драматическая традиция, постмодернистская кросс-жанровость, даже неизбежный контекст локации… Всё это только дизайн. Меня ловят в капкан потребления, как Пьеретту в подвенечное платье, и на глазах у зрителя театр снова становится «spectacle»⁴ — витриной.

Кеша Башинский

Алматы, 2025

Фото: Алиса Якуба