Я остановился у Теоны. Предстоит смотреть по несколько спектаклей в день, и за всё время фестиваля мы пересечёмся только пару раз. Поэтому она показывает маленький отель рядом с домом, где можно оставить или забрать ключи от квартиры. По дороге к отелю мы проходим несколько маленьких семейных магазинчиков, странным образом уживающихся в одном переулке, и кофейню «97», где позднее команда фестиваля проведёт книжный маркет. Эта прогулка — моё знакомство с городом, и первое, что я о нём узнаю, это у каких соседей можно оставить ключи от дома.

Фестиваль «Место — Действие» проходит в Бишкеке во второй раз¹. Организует его команда театра МЕСТО Д. В этом году основная программа состояла из трёх блоков — работ весенней лаборатории «МЕСТО Д», репертуарных спектаклей независимых театров Бишкека и гастрольных спектаклей из Алматы и Ташкента. А кроме этого несколько специальных событий — воркшопы, лекции, секретные перформансы. Программа объединила множество очень разных форм, созданных как профессионалами, так и любителями: документальные спектакли, спектакли-игры, site-specific, сенсорный театр, пластический театр, кабаре… Работы разные и о разном, но все они сходятся в одном: театр — не просто медиум для высказывания, это место встречи.

Прошлое в настоящем

Мой первый спектакль — «Архив». Еду на завод по переработке пластика. Пока мы долго идём по промзоне, зрители обсуждают, что в городе планируют снести часть ж/д путей. Это вообще характерные диалоги для всего фестиваля — спектакли в нетеатральных пространствах развивают культуру внимания к среде. Театр учит присваивать ответственность за улицы и здания.

«Архив» — спектакль о потерявшихся в истории именах. Репрессированные, переселённые, убитые, забытые — как пластиковые бутылки, свезены на «свалку истории», спрессованы и утилизированы. Почти бессловесное действие ведёт нас через несколько цехов серией мизансцен, осваивающих пространство от пола до потолка. Визуально плотный, почти кинематографичный «Архив» на сцене театра слился бы с чередой других спектаклей, использующих для разговора о памяти тот же визуальный код, одновременно рефлексирующий травму репрессий и войн, но остающийся сентиментально-советским по набору символов (платки, осьмушка хлеба, силуэт матери с ребёнком…). Но этот герметичный театральный язык размыкается через принципиально не герметичную среду. Театр приходит на завод и превращает его в большой музыкальный инструмент. Среди тонн пластика актёры извлекают шумовую партитуру из шороха мешков с бутылками, ударов металла, падения горсти пыли, стука кирпичей или грохота металлических ворот. Прямо во время спектакля не перестаёт звучать сам завод — с другого конца цеха доносится шум оборудования, а рядом с нами ходят рабочие. Визуальный образ уступает звуку, возникающему из столкновения театра с фактурой здания. Под шорох бахил память перестаёт быть набором выученных символов. В этой среде, где человеку небезопасно ходить без маски, театр обретает новое дыхание.

«Место — Действие» вообще поражает этой эстетической неуязвимостью. Странно использовать слово «неуязвимость» для описания независимых спектаклей, лишённых той идеально сконструированной среды, которую дают ресурсы больших институций. Театральные здания, музеи или галереи совриска — гетеротопии², обеспечивающие идеально-нейтральные условия, в которых искусство защищено от погоды и случайных воздействий. Ничего такого у этого фестиваля нет. На «Архиве» рядом с киношно-трагическими лицами актёров я вижу лица улыбающихся рабочих; на спектакле «Витражи» пришедших вместе со мной зрителей отчитывает сотрудница ЗАГСа, потому что они зашли куда-то, куда зрителям ходить не положено; на променаде «Аташка» главному герою приходится говорить под шум экскаваторов, перекапывающих Парк Ататюрка. Никакой стилистической стерильности. Но пока в театральном зале зрители стесняются ёрзать, а в музеях говорят шёпотом, на фестивале «Место — Действие» органика города не перекрывается театральной ширмой. И в этот момент происходит самое важное — в режиме театра я, как зритель, учусь взаимодействовать с реальностью. Исследовать её, играть с ней, воспринимать не как данность, а как поле чувственного и критического опыта.

Тот же шум экскаваторов на «Аташке» — спектакле-реконструкции прогулки с дедушкой — становится театральным задником для воспоминаний пожилого перформера. Нас двадцать человек. Мы, сидя на траве, слушаем истории из далёкой юности обаятельного седеющего мужчины, пока парк, по которому он гулял со своей внучкой (авторкой спектакля), меняет свой ландшафт. Время движется не где-то на словах или в образах, оно под нашими ногами, когда мы перепрыгиваем рытвины от колёс строительной техники.

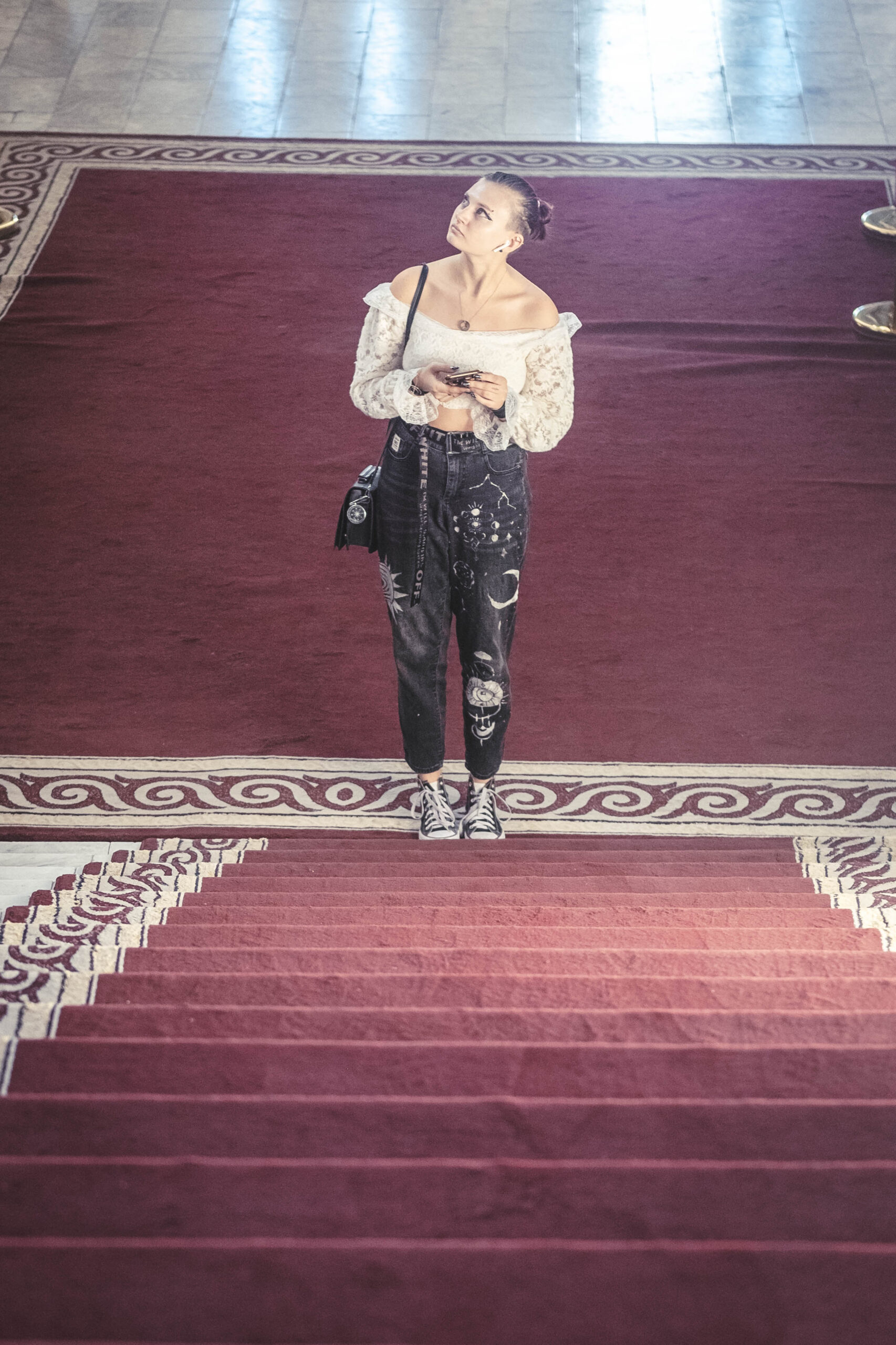

Диалог между местом и личной памятью — основная линия спектакля «Витражи». Как сказал Ваня Демидкин, один из кураторов фестиваля: «Такой спектакль, должен быть у каждого исторического здания в городе». Я гуляю по мраморным залам Дворца бракосочетаний и слушаю войсы из бота в Telegram, из которых узнаю не только «официальную» историю памятника архитектуры, но и много личных воспоминаний о свадьбах и разводах. В каком порядке слушать аудио, где ходить, где сидеть… Всё это я, как зритель спектакля, определяю для себя сам. В финале под музыку (которую я сам же себе выбираю) мне предлагается подняться по главной лестнице на второй этаж к алтарю. Я поднимаюсь, испытывая на себе драматургию, заложенную в самой архитектуре. Театр — язык любви к городу.

Фото: «Архив» — Саша Пирогова; «Аташка», «Витражи» — Рома Третьяков.

Политический рентген

«Театр 705», расположенный в цокольном этаже жилого дома³ — основная площадка для сценических работ. Вечером, после одного из спектаклей-прогулок, я прихожу ко входу и жду, когда внутри закончится показ приехавших из Алматы «Хазыров». Захожу на обсуждение, слушаю, как зрители и художники обсуждают закрытые учреждения, систему образования и подростковое насилие. Эстетически «Хазыры» или «Андижанская полька», которую я посмотрел позднее — привычная сценическая форма, созданная под конвенции театрального зала. Этим спектаклям необходимы «нейтральное» пространство и тишина. Но свободное от внешних триггеров, сфокусированное зрительское внимание направлено не на чей-то хрупкий художественный мир, а на документальный материал. В «эстетически стерильном» театральном зале художники устанавливают политический рентген.

Если после «Хазыров» обсуждали школы-интернаты, то после «Андижанской польки» говорили про Узбекистан, тоталитаризм, цензуру, смену власти в Кыргызстане, Кантар в Алматы… Сам спектакль — монолог, автофикциональная пьеса о художнике, ищущем в отсутствии свободы слова правду о расстреле мирной демонстрации в Андижане⁴. Роман Егоров сидит перед ноутбуком, вытаскивая из статей в интернете цифровой след трагедии, и рассказывает, как «Андижанский расстрел» захватил все его мысли и привёл за собой постоянный, почти параноидальный страх преследования.

Обе работы не только продолжают художественную традицию документального театра, но становятся поводом для камерных обсуждений после. Театр — место, из которого социальный и политический рельеф можно рассмотреть на безопасной дистанции. И, что важно, рассмотреть не в одиночку, а имея возможность свериться с ощущениями других зрителей и зрительниц, пришедших на показ.

Иммерсивный спектакль «Сандык» доводит общение между людьми до эстетической максимы. Мы сидим за столом и по очереди читаем письма, собранные со всех регионов Кыргызстана. Кроме нас — зрителей — в зале никого нет. Письма написаны людьми разного гендера, возраста, профессии и социального статуса. Каждая и каждый за этими письмами по-разному говорят о родной стране, своих семьях, своих надеждах, своей любви и боли. Мы читаем эти письма друг другу. Слушаем друг друга. Вместе смеёмся или молчим. Делимся мыслями, которые приходят в голову, задаём вопросы и отвечаем. К каждому письму приложена посылка, которую отправители просят открыть. В одной из посылок карта Кыргызстана и вопросы из учебника по географии, в другой натуральное абрикосовое масло, которое нам предлагается попробовать. Кто-то отправляет текст преамбулы к Конституции, а кто-то любимую книгу. Мы, пришедшие на спектакль, тоже очень разные. Родившиеся в Бишкеке и приехавшие из-за границы, взрослые и юные, общительные и молчаливые… В письмах складывается портрет страны, а в наших голосах и лицах портрет того микро-сообщества, которым мы стали, когда собрались вместе под крышей театра.

После письма, написанного квир-персоной, отправитель просит включить караоке и вместе спеть песню «Адамға адам керек». Коллективное пение — почти ушедшая форма близости. Мы сидим за столом и поём под бегущие на YouTube титры. Я плачу, потому что самая сильная комьюнити-практика предложена одним из самых исключённых и маргинализированных государством людей.

Фото: «Андижанская полька», «Сандык» — Рома Третьяков.

Место, где тебе рады

Тебе рады, потому что ты пришёл. Мы с Алисой, опаздывая, приезжаем на воркшоп в легендарный «Музей Чынгыза Айдарова». Я уже давно мечтал оказаться в этом дворике с яблонями, который много раз видел в рилсах и на фотографиях, где люди, спрятанные за наивными картонными масками невероятно обаятельно разыгрывают запредельно нелепые сценки⁵.

Мы приходим к моменту, когда Марат Райымкулов заканчивает вводную часть — инструкцию к воркшопу. Пропустив самое главное, мы не успеваем растеряться, как сидящий рядом Чынгыз приветствует нас звуками и взмахами руки. После инсульта, перенесённого два года назад, у него парализована половина тела, а некоторые звуки он не выговаривает, поэтому общение быстро принимает форму жестовых загадок.

Пока ответственные участники осваивают «Заманбап-камеры» (картонные коробки с примотанными к ним телефонами) и начинают знакомиться с локациями для мизансценирования будущего фильма, мы с комфортом располагаемся на диване, курим, пьём кисель и никуда не торопимся. Рамка мероприятия не вынуждает нас участвовать, пока мы сами не будем к этому готовы. Тут рады всем пришедшим, и для потерявшихся лодырей вроде нас есть диван.

Музей — дом в частном секторе, где живёт и работает сам Чынгыз. Внутри хранятся его картины, фотографии знаменитых «Набегов», альбомы с коллажами и зарисовками, дневники, книги… Марат Райымкулов ведёт экскурсию, погружая гостей в лор художника и предлагая разные пути его исследования. То он с ехидными комментариями шерстит книжную полку Чынгыза, то показывает, где можно найти чертежи и наброски будущих «Набегов». Всё это только точки входа. Дальнейшее исследование — дело рук пришедших.

— «Ещё, кстати, можете вон на той полке порядок навести!»

DIY-музей — это и мой музей тоже. Это такое место в этом мире, попадая в которое я автоматически становлюсь его частью и беру на себя радость ответственности за это «общее пространство». Наполняю его своим присутствием и улыбкой, своей ленью и трудом. Снимая видео на «Заманбап-камеру», выкуривая сигарету, наливая кому-нибудь чай или тихо вчитываясь в дневники художника.

В рамках воркшопа участницы и участники снимают альтернативную версию «Носферату». Дом художника становится замком вампира, в роли которого, конечно же, выступает сам Чынгыз. Из подручных материалов в режиме веселья и беспредельного дуракаваляния рождается видеоряд, который мы смотрим через полтора часа на проекторе в одной из комнат. Монтаж не просто сырой, он собирается у нас на глазах в режиме импровизации. Марат предлагает сопроводить его музыкой прямо из динамиков телефонов, и зрители, перехватывая инициативу друг у друга, подзвучивают возникающее здесь и сейчас немое кино. Из кадров, снятых только что на телефоны через картонный объектив рождается что-то удивительное. Лёгкое и смешное, но поразительно красивое. Мы играемся с монтажом и обсуждаем, какие кадры больше похожи на Параджанова, а какие на Бергмана. Инклюзивность и разомкнутость пространства ни на секунду не пренебрегает художественным качеством. Из разговоров под кисель и картонных коробок рождается настоящий артхаус о Дракуле, и я отчётливо помню эти кадры спустя месяц.

Мощное эстетическое впечатление подарил другой воркшоп — «Ощущай» Аси Хашем. Лаборатория сенсорного театра, где за три часа группа создаёт пятиминутный спектакль для одного зрителя. Совершенно нерентабельное искусство исследует возможности формы, в которой зритель смотрит спектакль с закрытыми глазами, сидя в кресле-каталке. Я посмотрел две работы. На спектаклях-крошках меня возили по тёмной комнате, окружая звуками и запахами, окутывая в ткани и погружая за мгновение в полноценный сценический мир. После мы гуляем с Алисой по вечернему Бишкеку и обсуждаем пятиминутный спектакль про «Новый год» непрерывные сорок минут.

На этих воркшопах, где художники и любители объединяются для маленькой лаборатории, фестиваль исследует эстетические границы театрального опыта. Даёт пространство и ресурсы для эксперимента, на который сложно решиться в одиночку в условиях экономических кризисов и рыночной конкуренции.

Фото: воркшопы «Заманбап», «Ощущай» — Рома Третьяков.

Театр — это репетиция

Клэр Бишоп, описывая социальный поворот в искусстве 90-х, говорит о логике левых художников следующее: «Художественная практика больше не может выстраиваться вокруг производства объектов, предназначенных для потребления пассивным наблюдателем. На смену этому должно прийти искусство действия, сталкивающееся с реальностью и пытающееся хоть как-то восстановить нарушенные социальные связи»⁶.

Фестиваль в Бишкеке поразил меня не только и не столько спектаклями. Спектакли были разные — удачные и не очень, художественно цельные и шаткие, эмоционально близкие и наоборот. Но это текст не о спектаклях, он о фестивале. О его базовых установках, которые объединяют все работы без исключения. Встреча людей становится здесь не материалом для последующего авторского высказывания, она ценна сама по себе. Этот радикально простой принцип в корне пересобирает восприятие театра, как произведения (продукта): театр — это практика. Поиск, репетиция — проба исследовать и выстраивать отношения между людьми.

Лучшая книга о театре, по моему мнению, это «Заметки к перформативной теории собрания» Джудит Батлер (they/them). О театре там не написано ни слова. Это книга про протестные демонстрации, и мне особенно приятно вспомнить её в контексте Бишкека — города нескольких революций. В четвёртой главе — «Телесная уязвимость и коалиционная политика» — Батлер пишут о том, что тела, выходя на улицы, не только заявляют требование иного социального устройства, но и демонстрируют его возможность:

«На этих собраниях всё же вырабатываются принципы, которые могут изобрести — или же уточнить — идеалы равенства и взаимозависимости, вполне подходящие для более масштабного национального или глобального контекста. […] Политическое требование одновременно активируется и предъявляется, демонстрируется на практике и передаётся.»⁷

«Место — Действие» — это театр в логике собрания. Это не просто требование другого мира, но демонстрация близости и репетиция активного соучастия в его построении. Если такое микро-комьюнити стало возможно в условиях отдельно взятого театрального фестиваля, значит и за его пределами жизнь может быть устроена как-то иначе.

Что особенно важно для меня — это говорит не о том, что театр способен мимикрировать под тексты левых философов. Такое понимание театра вытекает из самой его сути, в обход модернистской парадигмы возвращает его к изначальному — люди встречаются, общаются, объединяются.

P.S.

Прощаясь с Теоной, я кладу в сумку новую книгу.

Ваня запретил мне и другим участникам из Алматы покупать книги на маркете. В отличие от Алматы, в Бишкеке нет книжных магазинов вроде Kerege или Меломана, и кураторы фестиваля организовали поставку новинок от издательства Ad Marginem — эти книги привезли в Бишкек, чтобы они остались в Бишкеке. Но я уезжаю из города с книгой «Люди в тёмные времена» Ханны Арендт, которую мне дарят, как участнику. Кажется, это первый фестиваль, команда которого подарила мне не только мерч или цветы.

Люди в тёмные времена — если бы она не написала этих слов, надеюсь, я написал бы их заголовком к этому тексту.

Кеша Башинский

Бишкек — Алматы, 2025